最近,张雪峰的“复出瓜”大家都吃了吧!

在被封禁1个多月后,张雪峰一改曾经“文科都是服务业”的论调,开始劝家长理性看待文科生的专业选择。

并声称:“广阔天地,大有作为。”

这种巨大转变实在让人玩味。

几年前,张雪峰踩中了整个时代的痛点,他那些“实用至上”的言论戳中了许多家庭的焦虑,把文科的争议和自身的知名度一起推上了舆论的顶点。

但其实,在这个高速变化的时代,单单用“冷门”和“热门”去判断专业的好坏,无疑是过时的,未来社会所需要的,必然是“懂技术的文科生”和“有人文温度的理科生”!

指南君接触过成千上万的申请学员,其中不乏优秀的文科生,他们从文科出发通往世界的各大顶尖领域。他们的故事,或许能让我们看到文科生更多元的成长路径。

机会总藏在隐秘的角落

指南者留学学员·T同学

上海全球治理和区域国别研究院研究助理

新冠疫情初期伊朗主流媒体灾难呈现与记忆实践研究——以伊朗伊斯兰通讯社为例

SISU官方波斯语网站建设与完善

大学生创新创业训练计划项目《“SISU波斯语”公众号运营》

T同学的申请故事,始于一次对“本专业”的重新发现。

在上海外国语大学波斯语专业就读的他,曾一度将自己的小语种背景视为一种局限。

“外语的本质属性是工具,在大多数情况下,光学语言是不够的。”带着这样的认知,第一次申请研究生的T同学,选择将目光完全投向辅修过的新闻学领域,希望借此“摆脱”原有的学科标签。然而,由于24fall的申请时机偏晚、雅思也未能考出理想成绩,他最终未能取得最心仪的项目。

那段沉寂与反思的日子,反而成了转折的开始。

在准备第二次申请期间,他与校内导师及研究机构的老师多次交流,逐渐打开思路。一位老师的话点醒了他:“其实现在做网络自媒体,不一定非得是新传专业出身。”

这句话如同一道惊雷,他突然意识到自己过去可能陷入了一个误区——在媒体这条赛道上,他既缺乏系统的新传训练,也没有足够的实践经验去与其他申请者竞争。而真正属于他的优势,其实一直安静地躺在他的成绩单上:那个被他一度轻视的、名为“波斯语”的专业。

“我们有时候总想成为大多数人,却忘了‘少数’本身可能就是一种力量。”T同学后来这样回忆。

他坦言,自己和班里不少同学一样,曾不愿做“少数中的少数”,直到重新审视自己的专业背景,才明白波斯语不仅是一门语言,更是一把钥匙——能打开的区域研究、国际关系、跨文化传播等领域,恰恰需要这种“少数”的积累。

带着这一认知,他再次与指南者团队的老师沟通,明确表达了希望转向国际关系与中东研究方向。老师迅速理解了他的思路转变,并推荐了多个高度契合的项目。

这一次,T同学在选校和研究方向上也更加从容。他仔细查阅课程大纲、比对不同学校的师资力量,甚至打印出资料请专业老师点评,一步步将“小语种”的背景,转化为跨学科申请中的独特优势。

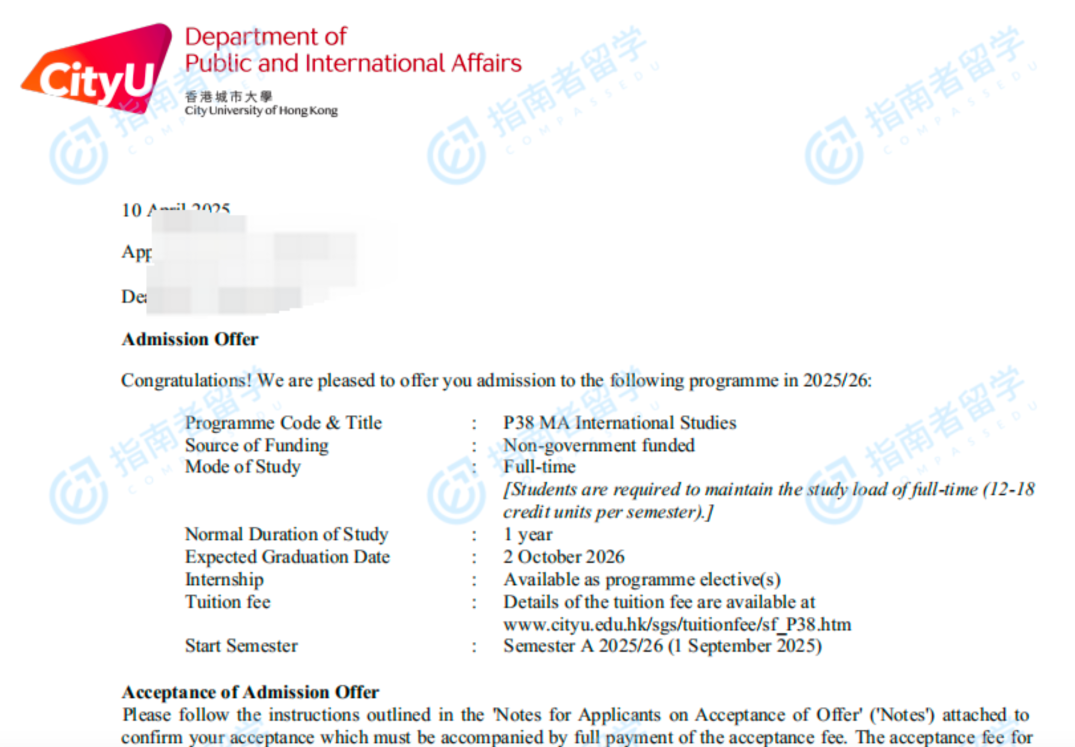

最终,他成功获得了香港城市大学 国际研究文学硕士的录取。甚至放弃了港科、KCL等几所QS前50的名校offer。关于这个选择,他并不后悔,因为“自己真正需要的并非是一纸名校的光环,而是要找到最适合自己的道路。”

勇敢的人不受困于专业

指南者留学学员·H同学

某出行科技有限公司平台市场部私域运营实习生

某数字创意科技有限公司产品部产品开发助理

某网络有限公司品牌中心产品开发实习生

第八届尖烽时刻全国酒店管理模拟大赛

如果说T同学的故事是关于“回归”与“发现”,那么H同学的旅程则更像一场主动的“探索”与“重建”。

2022年,高考发挥并未如愿的H同学,选择留在本省,进入华南理工大学。作为历史类考生,她在有限的专业中选择了一个看起来不那么“初衷”的方向——旅游管理。那时的她也许不会想到,正是这段看似妥协的开始,反而成了她重新认识自己、寻找更适合路径的契机。

初入大学的日子并不轻松。疫情未散,课程枯燥,未来模糊。她坦言,那是一段对大学“祛魅”的时光,曾经的期待与现实碰撞,让她一度找不到方向。

转机出现在大一时参加的一系列校友沙龙中。那些比她大几岁的师兄师姐,真诚地分享着关于保研、留学、商科就业的亲身经历给了她很多启发。她说:“在朋友圈看到他们的日常,我好像也看到了自己可能抵达的未来。”

就这样,留学的种子悄然生根。她了解到华南理工的学生在申请港校时具备一定优势,而自己中上的成绩也给了她足够的底气。在专业选择上,她曾对新闻传播怀有执念,却在与朋友的交流中被一语点醒:“你是就业导向,不如试试商科。”

这句话让她重新审视自己的位置。旅游管理本身属于泛商科范畴,课程中已包含市场营销、经济学、统计学等基础商科内容。同时她也发现,自己在学习这些课程时格外投入,为进一步夯实基础,她在大一下学期辅修了金融学,并在相关课程中取得了比本专业更优异的成绩。这一切都让她确信:商科,才是她真正该走的路。

在课程之外,一次次地实习经历让她感受到了商业世界的魅力:

大二下学期,在广交会的实习时,她主动选择了与市场营销最相关的展馆销售岗位。在一个月的高强度工作中,代表官方做调研、对接供应商、寻找潜在合作方,甚至为国际客商答疑解惑。这段经历让她真切感受到贸易的活力与商业的实感,也让她最终下定决心:留学,就要去港大学Marketing——去更开放的环境里,接触多元的文化,系统构建自己的商业知识版图。

从“不情不愿”到“坚定从容”,H同学没有受限于专业的名称,而是在探索中主动拓宽了自己的边界。

她的故事,或许正印证了那句话:人生的路径从不只有一条,重要的是保持开放、持续尝试,直到找到那个“Where I meant to go”的方向。最终她凭借优秀的成绩和丰富的软背景,顺利拿下香港大学 市场营销学的录取。

从哲学走到市场营销

指南者留学学员·M同学

上海楚进创越科技有限公司运营部门内容运营实习生

第十六届普华永道杯·决战24H商业挑战赛

2025欧莱雅BRANDSTORM全球青年创新策划大赛

对于明道性论之辨析

《黑暗的左手》三部曲中的他者叙事

论约翰R·塞尔的意识与心—身关系

Chinese Room and Orientation-detectors

与前两位同学相比,M同学的故事始于一种更为普遍的状态——迷茫。

在兰州大学哲学系的日子里,他坦言:“在拿到港中文的offer前,我并未形成清晰的未来规划。”学术、考公、就业,几条截然不同的道路在他脑中盘旋,伴随着外界“文科无用”的论调,共同织成一张焦虑的网,一度让他感到窒息。

还好他很快意识到,困在信息茧房里空想毫无意义,必须主动向外寻找答案。于是,他开始了谨慎而系统的探索。

他首先向学院老师和一位保研至清华的学长请教钻研学术的可能性。

“文科缩招、科研经费减少导致的激烈同行竞争,前期高投入与后期低薪资的失衡。现有环境下学术项目落地的低概率。这些都让我对学术道路有了清醒认知。

我开始意识到,学术研究需面对的长期积累与不确定性,以及看似光鲜背后的巨大精神压力。”

此后,他开始关注身边同学的选择,深入权衡考公、直接就业与留学三条路径。

他观察到,考公之路虽能提供稳定的港湾,但“千人竞一岗”的局面让这座独木桥异常拥挤。而直接就业,一位学长在互联网大厂的快速成长让他心动,但亲身的实习经历也让他体会到光鲜背后的高压与挑战。

正是在这多方比较与权衡中,“留学”的选项逐渐清晰。

与一位正在准备留学的学长交流时,海外教育所提供的开阔视野和跨界可能性吸引了他。更重要的是,他发现市场营销理学硕士这个项目,能精准地弥补他在数字技能上的短板。

“在当下的商业环境中,社交媒体营销、数据分析这些能力几乎是必备的,”他分析道,“而哲学训练给我的逻辑思辨能力,或许能成为我理解商业世界的独特视角。”

从哲学到商科,这一步在外人看来或许跨度很大,M同学自己也经历过内心的犹疑:“文科背景,真的能拼得过那些本科就是商科的同学吗?”

但当他回望来路,答案便清晰起来——那份逐步提升的绩点,是他在图书馆里一页页啃出来的;那个雅思的分数,是无数个夜晚刷题积累的成果;那些宝贵的实习机会,是经历了上百次投递和面试后争取来的。他的每一步都没有捷径,但每一步都走得扎实。

选择市场营销,这个决定,并非是对文科的“叛逃”,而是一次主动的“出击”。希望能将哲学塑造的深层逻辑与商科要求的实战技能相结合,在务实、高效的环境中,为自己开拓一片更广阔的天地。

看完上面三位同学的经历,指南君想说,文科跨申方向千千万,但能申请成功的同学都有一些共性:

1、清晰的规划与足够早的准备:在留学申请中,GPA、语言成绩、软背景是申请的关键。H同学和M同学在大二时就确认了留学的意向,从而有充足的时间去提升均分、备战雅思,并在实习与竞赛中作出有方向的选择。时间,成为了他们最可靠的盟友。

2、晚申党,更需要放大自己的优势:T同学由于申请开始得较晚,在无法改变起点时,要学会放大自己的独特优势。他在第一次申请时,因错过黄金时机、语言成绩也未达理想而受挫;但在第二次尝试中,他不再盲目追随热门,而是回归自己更有优势的领域,将“少数”变成“稀缺”,机会便自然显现。

其实,无论文科、理科,从来没有人能凭借一纸文凭定义终局。真正决定一个人走向的,是他在迷茫中仍不放弃寻找的清醒,是在权衡比较后敢于做出选择的勇气,更是将既有条件转化为个人优势的智慧。

如果你也是一名正在寻找方向的文科生,希望这些故事能给你一点安慰与启发。不必困在外界的评价或一时的焦虑里——找到那条属于你的、能够将过去与未来贯通的路径,然后坚定地走下去。广阔天地,终将有为。