香港中文大学经济学理学硕士(CUHK-Shenzhen) The Chinese University of Hong Kong

香港中文大学经济学理学硕士(CUHK-Shenzhen) The Chinese University of Hong Kong ![]()

(?点击查看学长录取院校申请条件)

从收到港中深录取通知到真正踏入校园,我对研究生生活的想象始终带着几分模糊的期待。如今入学一个多月,那些曾经的“听说”与“设想”,都在日常的点滴中变成了真切的体验。

有意外的温暖,有需要磨合的适应,也有在探索中逐渐清晰的方向。这段不算长的时光,却让我对“港中深式的研究生生活”有了最真实的认知。

在挑战中找到自己的节奏

正式课程开始后,和我最初的设想还是不太一样的。班上的同学几乎都来自985、211,也都是商科专业的,所以大家一下子就聊到了一块。

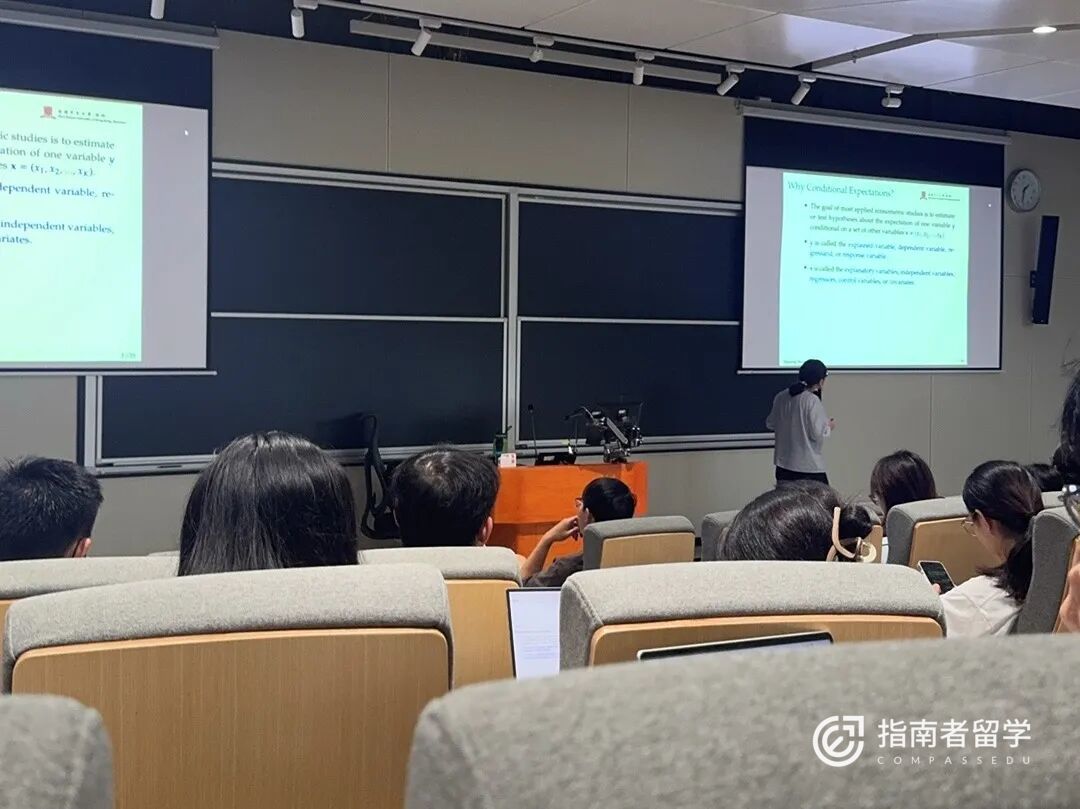

入学前我总担心,老师会全程用英语授课,遇到重难点时自己跟不上。但实际上课后发现,老师特别照顾学生的接受度,在讲解复杂知识点时,会主动切换成中文解释,努力让每个同学都能听懂、跟上课堂节奏。

这种灵活的教学方式,彻底打消了我对“语言障碍”的顾虑,也让我更快适应了课堂氛围。

学业强度,远比我预期的大

入学前我以为,研一可以有较多时间去探索实习或其他兴趣方向。然而真正开始学习才发现,学校对课业完成度的要求很高。

研一上学期有四门必须完成的必修课,分别是高级微观,高级宏观,高级计量和机器学习。

这些课程的学习量都很大,我们课后需要很长时间来完成作业,只有先把这些课程的学习和考试落实好,才能有更多自由时间去做自己想做的事。

甚至我写这篇文章的此刻,已经是深夜11点,也还在被即将到来的期中考试反复 “折磨着”!

这种安排其实有利有弊:好处在于能强制我们打好学业基础,避免因分心而忽视课程,保证上课的出勤率和学习质量。

但缺点也很明显,研究生学制本就只有两年,研一上学期要集中完成必修课,相当于压缩了可自由支配的时间,一想到明年10月就要开始准备秋招,难免会觉得时间紧张。

不过对我而言,这份学业强度更像是一种“合理的约束”,而非难以承受的压力——我早就学会了按计划推进,在规定时间上课、完成作业,把该做的事情有条不紊地落实,所以它并没有打乱我的日常作息,睡眠时间和学习时长都能保持稳定。

即便如此,我也会在能力范围内,抽时间了解不同职业的可能性,为后续的职业探索做铺垫。

压力最大的是课堂作业

听课环节,老师会兼顾大家的接受度,用中英双语切换讲解,基本不会有听不懂的情况;课堂讨论时,和同学一起交流思路,就算暂时没想法,也能从他人的发言里找到灵感。

但作业不同,尤其是偏研究类、阅读类的任务,需要独立完成。

比如要分析论文、进行深度理解,这些都需要自己花时间梳理逻辑、消化内容,过程中常会遇到“卡壳”的情况,也正是这种需要独立突破的挑战,让作业成了最有压力的环节。

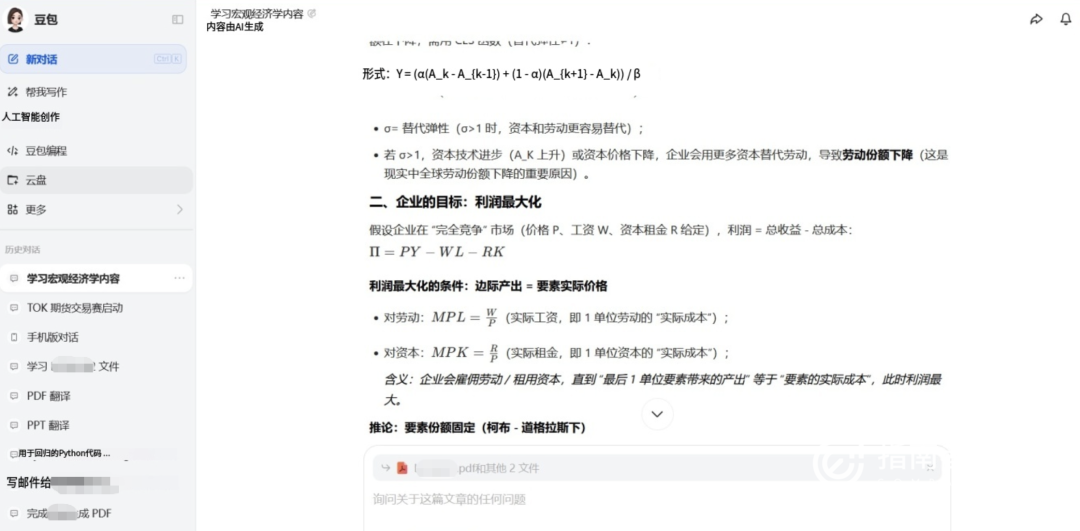

因此我除了自学,也会为自己找其他的老师,比如AI。我会向它问问题,把课件发给它去总结重点,就这样在摸索中学到知识。

面对课程中的难点,比如偶尔遇到的专业术语理解问题,我的应对方式还算从容。我的英语水平不算差,大部分课堂内容都能跟上。

即便遇到没听过的专业术语,也能凭借本科的基础知识,或是从整句话的语境里大致判断出含义。只要上课足够专注,老师使用的英语难度基本不会超出能力范围,所以没在语言或专业术语上遇到太大阻碍。

学校提供的学业支持不算太多,但“助教会”很实用。

每周助教会在固定时间开设作业讲解课,帮我们梳理作业思路、理解题目背景、明确解题方向。每次听完讲解,之前在作业里遇到的困惑都能得到解决,对缓解学习压力确实有帮助——这也是目前为止,学校最有效的学业支持方式。

这里插句题外话:如果你也有意向申请港中深,想了解申请要求和申请难度,到底是高了还是低了?以我目前的背景和成绩,录取的机会有多大?

本周末,港中深将会举办校园开放日活动,指南者诚邀各位同学走进港中深校园,和招生官面对面交流招生要求、项目情况,还可以进行一对一的简历面诊!

?感兴趣的同学,不妨扫码报名!

很符合我对研究生生活的想象

校园环境和设施

和入学前的了解相比,实际体验里有不少超出预期的地方。

最明显的就是学校的运动场地与器械——之前虽听学长说港中深的健身房不错,但真正接触后才发现“完备”远超想象。

不仅健身房数量充足,里面的设备也很齐全,从力量训练的器械到有氧锻炼的跑步机、椭圆机,能满足不同运动需求;除了健身房,还有其他运动场地可供使用,每次路过看到同学们运动的身影,都能感受到校园里的活力。

校园里没有紧绷的压抑感,走在路上能看到同学们抱着电脑在草坪上讨论问题,图书馆的研讨室里也常能听到轻声的交流。

老师和学生之间没有明显的层级感,课后遇到问题,不管是在走廊还是在校园里,只要找到老师,他们都会停下脚步认真解答。

这种轻松又专注的氛围,让我觉得在这里学习不是“任务”,而是一种“共同成长”的过程。

通勤及食宿体验

入学来,最大的调整来自环境差异。感受最明显的是“校内便利与校外不便的对比”。

本科时住在校内宿舍,起床后步行就能到教室,时间安排很灵活;但研究生阶段住在学校提供的校外公寓,每天需要搭乘校巴往返,单程就要半小时左右。

为了不迟到,我必须提前规划好出门时间,慢慢适应这种通勤节奏;有时课程安排得较晚,下课后还要坐校巴回公寓,一开始确实有些不适应,大概花了小半个月才完全调整过来。

另外,学校的食堂很不错,菜品选择多,口味也能满足需求;但出了学校,尤其是住在校外公寓周边,餐饮选择就很少了,经常只能点外卖,可外卖也就那几家,吃久了很容易腻。这也是目前生活里一个小小的遗憾。

交通上还算便利,公寓到学校有5公里左右的距离,但学校安排了摆渡校巴供我们免费乘坐,不用额外花费通勤费用,每天按时搭乘就能顺利往返,省去了自己规划交通的麻烦。

住宿方面,我很满意现在的单人公寓,有独立的空间,能自由安排作息,不管是学习还是休息,都不会被打扰,这种“独立自由”的居住环境,很符合我对研究生生活的期待。

人际交往

和同学、室友的相处十分融洽。我们项目组里没有外国学生,日常交流都是和同专业的同学,大家性格都很开朗,相处起来轻松又愉快。

入学第一个月,我还被选为了宣传委员,职责就是在学院举办活动时,到场给同学们拍照、制作贴文。在这个过程中,我和同学们的互动更多了,大家都是“玩得开”的人,日常相处和谐又开心。

虽然项目组里没有外国同学,但在踢球、打篮球时,会和来自不同国家的同学接触,有中亚的、非洲的,还有其他地区的留学生。

和他们聊天时,能听到不同国家的文化和生活故事,相处起来很愉快,也让校园生活多了些不一样的色彩。

学业焦虑与心态调整

不过,生活里的我,仍有来自两方面的焦虑:对学业完成度的不确定,以及对未来的迷茫。

对付学业焦虑,我的方法很直接——不停督促自己按计划学习,按时完成课后作业,只要把该做的事情一步步落实,心里的踏实感就会取代焦虑。

至于对未来的不确定,我一直在主动了解不同行业和职业,虽然现在还不能直接去实习,但会尝试预约线上面试,看看目标行业是否和自己的预期匹配,通过这种方式减少对未来的迷茫。

而孤独感对我来说几乎不存在,因为我很享受“一个人的时光”。独处时,我能更专注地思考问题,不管是学习还是规划生活,效率都很高;这种和自己相处的过程,对我而言不是孤独,而是一种难得的“自我沉淀”的机会。

和想象中的留学生活相比,现在的日子既有更轻松的部分,也有更具挑战的地方。

生活上更轻松,但学业上更有挑战,不过这种“有松有紧”的状态,反而让我觉得很充实,也在慢慢适应这种新的节奏。

港中深的性价比远超预期

港中深强大的就业支持

很多人担心入学后会有“信息差”,但在港中深,我几乎没遇到这个问题。学校最贴心的一点是,在开学前会召集已确定入学的新生举办茶话会。

在茶话会上,我们能和之后要授课的老师直接面对面沟通,不管是课程安排、学习重点,还是生活上的疑问,都能当场得到解答。

通过这次茶话会,我提前了解到了很多有用的信息,所以入学后,并没有出现“之前不知道、入学后手足无措”的情况,入学前后的信息衔接很顺畅。

入学前,我就听说港中深的就业平台很强大。入学后,学校就业处的效率也没让人失望,很快就为我们举办了多场活动,比如知名人士的宣讲会、职业照拍摄,还有各类内推资源,都已在网上整理好供我们查阅。

这些资源对求职很有帮助,我也会经常浏览学校的就业平台,寻找潜在的机会。这种“双向主动”的模式,让我觉得在求职准备上不会“错过关键信息”,也更有底气去规划未来。

不过目前我的求职方向还没有完全确定,还在进一步探索中。我知道研究生时间紧张,所以不会盲目焦虑,而是慢慢尝试了解不同领域,希望能在探索中找到真正适合自己的方向。

在港中深生活成本

入学前,我没有对月均生活花费做过具体预估,毕竟每个人的生活方式不同,消费需求也不一样,对我而言,只要能保障基本生活、钱够花就可以,没有过高的要求。

但入学后发现,港中深的生活花费比我想象中低很多,尤其是和香港本地的学校相比,优势很明显。

不管是房租、物价,还是通勤费用,都比香港低一大截;即便和国内的广州、北京等大城市相比,生活成本也不算高,基本能参考这些城市的日常消费水平。

在房租、饮食、日常购物这些主要开支里,我没有觉得哪一项花费超出预期。

入学一个多月,港中深给我的不是“完美无缺”的生活,而是“真实且适配”的成长环境。

有温暖的细节,有需要应对的挑战,也有清晰的支持体系。这段时光里,我从最初的陌生到逐渐适应,从对未来的迷茫到慢慢探索,每一步都走得很扎实。

未来的日子里,我会继续做好学业与生活的平衡,在完成课程的同时,多探索职业方向,也多感受校园生活的美好。我相信,在港中深的这段旅程,会成为我成长路上最珍贵的经历。