去年二月,冬季风暴席卷美国,位于德克萨斯州的达拉斯气温骤降至摄氏负17度,造成当地大规模停电,最高峰时近一千万名德州居民受影响。 事实上,因寒冷天气而停电限电的情况也常见于中国北方等寒冷地区。 供电不稳除了归因于低温天气外,太阳能、风能这些在晴天或有风才能发电的再生能源由于很难储存,一旦遇上极端天气,便严重影响供电。

为此,香港中文大学(中大)机械与自动化工程学系副教授卢怡君教授及其团队成功研发一种新型活性电解液,有助极端低温天气下安全、高效率地储电,为全球各地社区带来稳定供电,提高他们的生活质素。

卢教授表示:「得克萨斯州之前遭遇巨大暴风雪,在寒冷天气下,当地太阳能和风力装置无法如常运作,电网供电大受影响。 要解决问题,可行方法之一是预先储电作应急之用,但现有的电池技术难以做到。 所以,我们决定去找一种能解决这难题的新材料。」

「再生能源是很好的概念,但太阳能和风能这些绿色能源只能间歇性地产电,如将它们连接至电网或电动汽车,未必可稳定供电,我们必须想办法将再生能源储起来。」 她续说。

新材料助低温下有效储电

现时,再生能源主要利用锂离子电池储存电力,但这种电池易燃,如发生灾难性故障,可能会造成火灾。 而液流电池相对较安全,将电解液储存在外部储罐内,通过泵和管道将电解液送到电池内部进行发电。 但问题是电解液需要恒温环境,于冰点以下会冻结。 要令它运作起来,需要耗能加热,成本相对较昂贵。

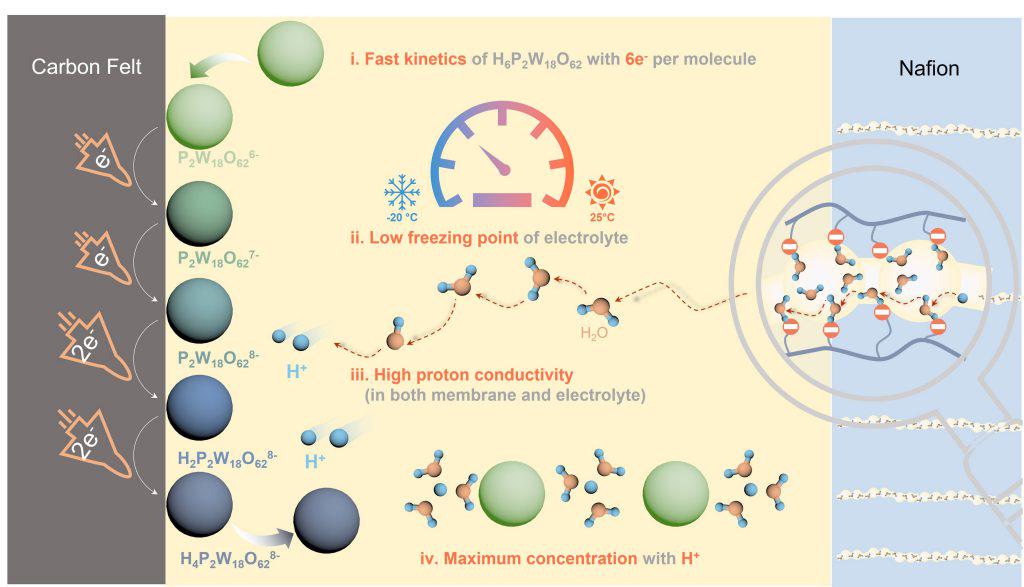

新型HPOM液流电池在低温环境下应用的设计原则,其电解液的特性包括(1)快速的多电子反应; (2)凝固点低至摄氏负35度; (3)高离子电导率及(4)高溶解度。

「我们在想,如能找到一种本身能在低温甚至零度以下运作的物料改良电解液,即使在极度寒冷地区,电池亦毋须加热就能储电。」 最终,卢教授的团队成功找到一种崭新活性物质多电子杂多酸 H(6)P(2)W(18)O(62)」(HPOM)作为药引。 HPOM原本只是应用于催化和储存能量的材料,但团队发掘了它在低温下发电的独特潜能,并用之研发出一款新型活性电解液,能在低至摄氏负20度环境中仍不冻结。 这种新型HPOM液流电池高效能、高寿命,其高功率密度达282.4 mW cm(-2),在摄氏负20度仍能稳定运作超过800个生命周期(逾1,200小时)而不衰减。

新型HPOM液流电池分别在摄氏25度(左)及冷冻柜内负20度(右)的原型制成品。 旁边的水(H2O)展示作参考用途。

为何新型活性电解液不易冻结? 卢教授说:「这要回归到化学的基本问题。 如果想阻止某些东西冻结,其一方法是改变水分子的连接。 当水变成冰时,水分子会互相以氢键连接,如能破坏氢键,就能防止冻结。 HPOM本身可储电,而且可以与水形成氢键和防止水积聚,以降低冰点,令电解液不易冻结。」

在新技术帮助下,我们可以减少耗能去加热电解液,甚至大多数情况下,毋须特别加热处理。」 卢教授表示,HPOM更有潜力实现以往一些不可能任务,例如用于缺乏足够空间设置加热系统,但需要电池发电的地下电气装置。

卢怡君教授

第一作者博士生艾飞展示新型HPOM液流电池在摄氏25度的原型制作品。

推动技术商品化

这项崭新研发成果已刊登于著名国际学术期刊《Nature Energy》,更获得科学界和能源行业的积极回应。 卢教授说:「学术界对于我们能从现有材料中发现新的特性啧啧称奇,更有业界友好问我何时会大批量生产这款电解液。 在中国北方的严寒地区,电动车因低温天气而无法正常运作或只能开短程,电池的储存量亦会急速下降,所以业界得知这项新技术时,他们都很兴奋,希望它可以帮助当地居民。」

然而,要将技术商品化,需要循序渐进。 卢教授预计两年内进行大规模的原型制作示范,四年后将技术商品化,并说:「我们要证明这项技术适合商品化,就要成功应用在千瓦级功率的原型。」