华大法学院杰出校友专访:梅品和

校友简介:

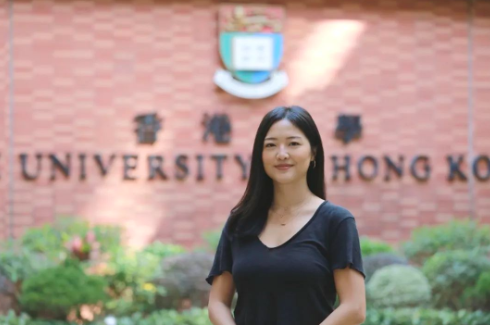

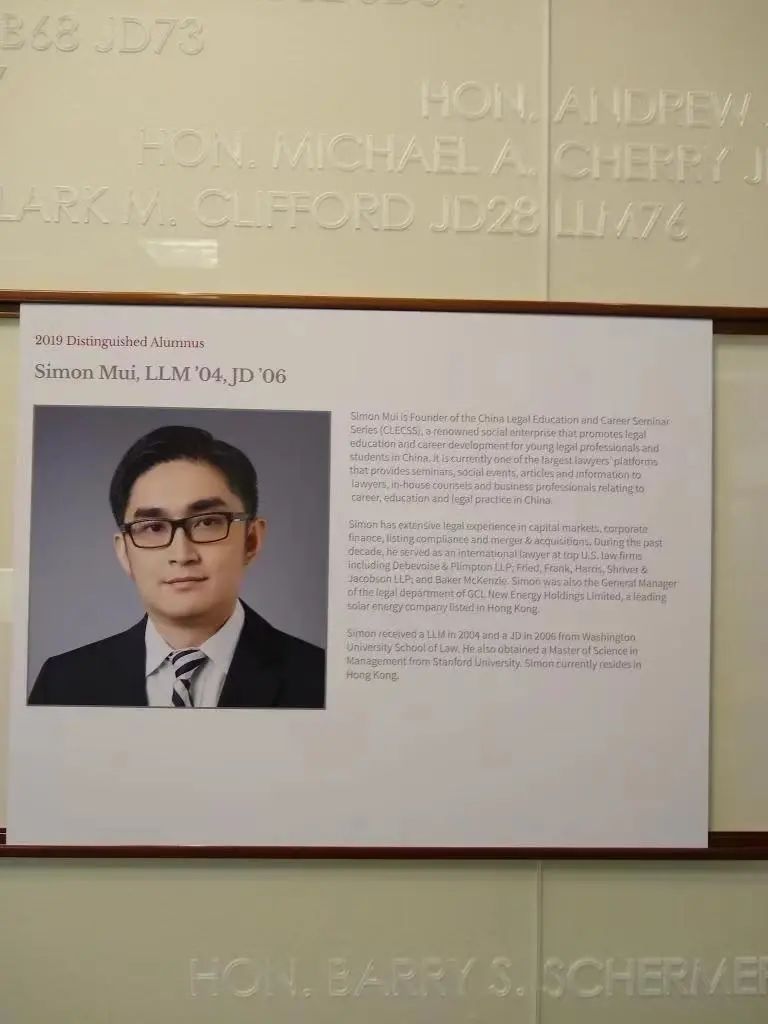

梅品和先生(Simon Mui)在香港大学获得法学学士学位(LL.B)和法学专业证书(PCLL),随后在美国圣路易斯华盛顿大学获得法学硕士学位(LL.M)和法律博士学位(J.D),现拥有美国纽约州、英格兰和威尔士、香港的律师资格,并成功通过首届粤港澳大湾区律师执业考试。

他曾执业于美国贝克麦坚时(Baker & McKenzie)律师事务所,美国法朗克律师事务所(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson)和美国德普律师事务所 (Debevoise & Plimpton),并先后在上市公司及基金出任法务总监。梅品和先生在资本市场,公司融资,上市合规,并购投资及基金领域具有丰富的经验。

01

关于法学院和法学教育

问:我们了解到, HKU Law是亚洲最好的法学院之一,WashU Law也是全美Top 20的法学院之一,两者均为普通法系的法学院,我们很感兴趣从Simon您的亲身体验来看,两所学校对于教学理念和方法的区别在哪里?以及跟大陆法学教育之间最大的差异是什么呢?

答:HKU Law和WashU Law的都是很好的普通法系法学院,教学素质和学习内容也差不多。但是两所学校在课堂文化上会有不同。在HKU Law上课时,学生通常会比较安静,虚心聆听课堂的内容,这也符合亚洲文化的特点。但是美国的教学模式更多的是采用我们所谓的“socratic method”(苏格拉底式教学法),教授会不断向学生提问,通过不断的批判性思维和辩论来激发学生的思考,这对以后的工作也很有帮助的。因为在职场上,沟通能力非常重要,而这种教学方法能够帮助学生建立更为全面的能力。

在港大获得普通法系的LL.B.以后,再去美国读JD是很罕见的,但我没有后悔此决定。因为我觉得JD的三年对于我的思考,以及沟通能力的提升是很有帮助的。

关于大陆法系的法学教育,虽然我没有在大陆法系的法学院读过书,但去年我参加了粤港澳大湾区律师执业考试,学习了一些中国法律知识。我自己的理解是,大陆法学院注重的更多是原则性和理论性的知识。当然这并不代表哪种教育模式更优越,但是我个人感觉,普通法系的教学模式更实用,因为在律所里,律师主要是去解决实际问题的,在普通法系的法学院中,当你读一个案例的时候,你会不断的思考为什么案例是这样的?以及与之前的案例有何不同之处,这能够帮助学生建立更为全面的律师思维。

问:您在2007年创办了CLECSS (China Legal Education and Career Seminar Series),是什么促使您想要做一个这样的平台? 我们了解到CLECSS并不是一个以盈利为目的的组织,是什么原因支持您一直坚持做到今天?

答:创立CLECSS是一个机缘巧合的事。2007年中国大陆的情况和现在有很大不同,那时候出国留学的人不像现在那么多。当时我在北京工作时,一些内地的朋友邀请我去中国政法大学做讲座。我分享了国际法学院教育和国际律所的情况。我感到听众对这个主题非常感兴趣,也很有上进心。因此,我继续在全国各地做讲座。随着时间的推移,越来越多从美国法学院毕业的人加入了我们,一起继续帮助年轻的法学生。正是这个“一代帮助一代”的理念,我们感觉非常有意义,因此一直坚持到今天。

问: “Think Big, Do Big”, CLECSS的这样一个slogan是怎样产生的?

答:实际上,我从来没有提前计划使用哪个slogan,“Think Big,Do Big” 是我第一次去中国政法大学做讲座期间临时想出来的。我希望鼓励法大的同学们有更大的梦想、要有自己的想法,探索各种事业发展的可能性,例如去国际律所,去留学等等。为了激励他们,我想要想出一个简洁的slogan,所以就用了“Think Big, Do Big”。我也没想到一用就用了15年。

02

对于就业的建议

问:从您的执业经历来看,您在HKU LLB毕业后以及在WashU Law JD毕业以后,都选择了进入知名律所执业,您是否曾经考虑过法务岗位或非法律行业(比如法律科技领域、法律自媒体等)呢?您会建议应届生选择这样的路吗?

答:我认为一个法学生在毕业后前几年是很有必要在律所工作的,因为律所是能学习到最多实务技能的地方。比如进入一个国际律所或红圈所,带教律师通常来说是非常有经验的,对自己和下级律师的要求也很高,这对于初级律师的提升是很有帮助的。

根据我的观察,如果刚毕业就选择从事法务工作,需要考虑的问题是法务本身需要做不少行政的工作,而带教的法务总监通常也会承担了很多管理和商业的工作,因此法学生所学习到的东西不一定会很多,自身的成长会慢一些。如果作为法务工作几年后,想回到律所,年薪可能会被扣减,还有可能需要从头开始,这个也是很不值得的。因此,除非找不到律所的工作,否则我建议刚毕业的法学生优先考虑律所工作。

至于其他的非法律相关工作,比如说猎头或自媒体,我认为在刚毕业的前几年是不合适的。因为这些工作也很需要圈子里的人脉,比如作为一名猎头,如果你从来没有做过律师(例如资本市场),你可能不太了解具体的工作内容,也不一定能充分了解律所需要怎样的人才。因此,我推荐在法律行业工作5-8年后,在考虑转行做这些工作可能更好。

问:我们了解到您有在各大知名律师事务所任职的经历,并且通过您的推荐,有许多人才成功被红圈合伙人聘用。根据您的观察,您认为一名应届毕业生如果想要竞争这些岗位,需要具备哪些基本素质和能力?这些要求有何区别?

答:其实无论是哪种类型的律所,从雇主的角度来看都希望得到最优秀的候选人。但是不同类型的律所能提供的薪资不一样,能够招聘的的候选人的素质也不一样。以国际律所为例,他们出的工资比较高,对候选人的学校背景、GPA、语言成绩等要求较高。如果你能满足这些基本要求,就可以去面试。去的时候就看谁的面试表现更好了。根据个人偏好的不同,有些雇主喜欢性格外向的候选人,有些喜欢性格踏实沉稳的候选人。但大部分的雇主都喜欢比较聪明、沟通能力比较强的候选人。

问:您认为在法学院学习特定课程是否会对求职有帮助呢?

答:我个人认为,总体来说,影响不是太大。一方面来说,很多的律所主要看你的GPA,如果GPA比较高,雇主就会认为你的学业比较出色。至于具体读了哪门课,有些律所或团队是没有那么注重的。另一方面是,大部分法学生在毕业后都是重新开始学习职场需要的知识和技能,你现在在学校里学习的课程可能在工作中不一定用得着。工作所在团队的业务方向和自己学习研究的方向有可能是完全不同的。

不过,我也注意到一些情况,有些合伙人会具体去看你读了哪些课程。这是为了去了解你的兴趣所在,比如你在应聘一个证券的团队,表达自己对证券很有兴趣,但是成绩单上没有任何关于证券的课程,雇主可能会怀疑你是否真的对证券有兴趣,还是只是为了迎合面试官。

03

关于职业发展

问:如何在职业的各个阶段进行有效的社交?

答:其实是“practice makes perfect”,练习的越多,准备的越多,会做的更好。比如参加一个西式的酒会,可以事前准备好要问的问题或者最近的热门话题,像准备一个访谈一样去准备社交活动。这种类似的活动你参加的越多,你慢慢会掌握好这个能力。

进了酒会以后,怎么和你的上级、同事等去社交呢?一般来说,人们更容易和比自己资历浅的人打交道。但是往往与比自己资深的人交流才更能获益。当你开始社交后,不可避免要和资深人士打开对话,我虽然鼓励大家和资深人士多打交道,但是和同辈之间的交流也是不能忽略的,因为同辈通常会有很多有价值的信息。综合而言,我认为社交是很重要的,也需要积极去做。

问:我们注意到您在商学院毕业后转向了法务岗位,请问您为什么没有重回律所?当时选择转做法务岗这是您在读管理硕士之前就做的决定,还是毕业后的选择?从现在回顾过去,您是否后悔做出这个选择?

答:其实我的职业转换是没有计划的。我在读商学院的时候想过这个问题,毕业之后是创业、转做商务岗位、回到律所还是到企业做法务。在我商学院管理硕士毕业后找工作时,感觉收到的法务岗位的要约是一个非常不错的机会,我觉得这个新能源的领域蛮有趣的。做一个法务,既能接触到商务实践,又能涉及到法律相关的工作,对我而言是一个比较平衡的选择。因此不是我在读商学院之前就决定了毕业后要做法务,而是毕业后,比较过不同的选项之后,选择了自己比较喜欢的一个。

我觉得没有一个选择是完美的。虽然我前面说到做法务有一些弊端,但做法务也有很多好处,比如你不用经常熬夜加班,也能有更多的私人时间。我需要一些时间做自己的平台,所以我在考虑过后,我认为我更加需要一个比较平衡的工作和生活。另外,作为甲方,我能够更自由地经营CLECSS平台,因为在律所工作可能会有一些限制。

问:中高年级律师转法务是现在的趋势之一,您认为如果想在法务的路上走的长远,需要具备什么样的素质呢?商学院背景是否能够让求职者拥有作为法务必备的素质呢?

答:我自己做了法务很多年了,我发现读不读商学院跟你是否能够在法务的工作中取得成功基本上没有必然的关系。如果你只是为了做法务,那么我认为并没有必要专门去读商学院。我个人的观察是,做法务成功的条件与自己的性格有关。有些人在律所做律师不是很好,你让他写一个法律文件不一定真的写得很好,做事可能也不是太细心,但是转了法务后就做的很好,因为他们看的东西是从沟通的角度、商业的角度、管理的角度来看的,而这些方面他们可以做的很好。

好的法务做到最后是一个好的管理者,具备良好的沟通能力,而在法律方面只需要掌握一些基本的东西。资深律师要不要转法务,是要看自己的性格是否适合在律所做传统律师的工作(例如文书),还是更喜欢跟人打交道,擅长处理沟通、管理、和人际关系方面的事物。认真考虑自己的性格后再做出选择是最好的。

问:很多在大陆红圈的中高年级律师会在工作中发现团队的工作趋于同质化,虽然大家都能够将团队赛道内的工作完成的非常好,但这时候会面临继续在原有环境中累积年薪,还是选择离开红圈的环境做独立律师(eat what you kill)的选择,在这种情况下,您是否有好的建议呢?

答:其实现在红圈所内的竞争是很大的,因为能进红圈所的人本来就很优秀,能在那里长期生存拼搏的更需要拔尖。律所就像一个金字塔,越是顶部的职位就越少,比如合伙人的职位。当你到那个级别后,比如第六年或第七年,你需要在这个所内继续竞争,还是换到另外一个律所,其实自己到这个阶段会有一些判断的。

比如说在同一个团队里面,在未来几年会升几个合伙人呢?比如他只升一个,那现在有多少竞争者?你和竞争者比起来谁更优秀?谁更有可能得到晋升?其实工作了这么多年的律师会对情况有一个基本的推测。如果你发现无法超越其他竞争者,或者遇到了瓶颈,那么我建议你换一个团队或赛道去发展。当然,不同的律所和团队情况各异。例如,如果你在现团队本来就很顺,而且觉得老板两三年后会提拨自己做合伙人,那么最好不要轻易跳槽。

另一个建议是要了解清楚自己的情况,假如你本来就擅长招揽客户,跳到一个更有弹性的律所,可以在那个平台建立自己的客户基础,做自己的生意,这个也是不错的选择,可以让你的执业路途走的快一点。在一个很成熟的红圈所,你不知道要等到什么时候才能成为权益合伙人。

但并不是每个人都对自己足够了解,也并不是每个人都有能力招揽到到大量的客户。在你不确定的情况下,留在一个头部律所是比较稳妥的一个决定。这样最多是赚钱少一点,比如做一个授薪合伙人或者顾问,但是至少可以确保自己留在一个比较有声望的律所里面,可以做高质量的项目,这些也是很宝贵的经验。如果你跳到一个排名没有那么高的律所,你以为自己会有生意,但是实际做起来并不顺遂,而律所品牌又没那么好,这便陷入了一个不太理想的情况,因为你未必能回到那个头部的律所。但是你留在头部的律所继续做下去,可以保留跳到低一层级律所的可能性。

问:这种趋势在香港是否存在呢?比如香港的大律师事务所(Chambers)是如何运转的?实习大律师是领固定薪水还是eat what you kill?

答:我自己不是一位大律师(Barrister), 但是基于我对大律师的基本理解,实习律师时期,师傅会给一点工资,但不多,差不多是一个生活补贴。过了一年后就可以开始自己接生意,这个阶段一般收两三千港币一小时。但是刚开始不一定能拿到生意的,因为通常要靠别人介绍生意。如果在实习那年有一个很好的师傅,师傅是有名的资深大律师,那么师傅可以给他的徒弟介绍一些生意,那么徒弟前一两年就可以靠师傅介绍的这些生意生存下来。当这些律师有一定的经验后,就会有更多的客户主动找他们,大概三到五年后就可以稳定起来。对于大律师来说,自己是自己的老板。

问:越来越多人会觉得在一线城市的顶级律所做律师很难实现work life balance,进而在高强度的工作压力下选择“躺平”。您如何看待这一现象?如果想要在40岁时拥有相对自由自在的生活以及体面的收入,对于法律人来说还有哪些选择?

答:其实,这个问题并没有一个最优解,因为人很难有完美的人生。当你工作强度很高的时候,你又希望能多赚一些钱,不想放弃你的工作。我觉得刚开始工作的头十年不要考虑太多,找最好的律所,赚最多的钱。等赚到了一定的钱后,比如说已经买了房子,或者经济状况相对宽裕的时候,就可以开始考虑如何实现work life balance了。这个时候你可能会开始考虑转向法务领域,虽然可能拿低于律所20%的工资,但是这不会对你的生活质量造成太大的影响,多出来时间可以拿来培养自己的兴趣或者陪伴自己的家人。因此,我理解这个问题是根据自己的身体情况、经济情况和家庭情况,做出的个人选择。有些人身体状况好,也乐于去做几十年工作强度非常高的工作。

问:我们注意到您加入了一个刚起步的对冲基金做法务总监,为什么在执业多年后,选择加入一个start-up(初创企业)呢?

答:实际上,核心原因是我需要时间去做自己的事情,我需要一份给我更多灵活性的工作。比如说我不需要每天在办公室从9点待到晚上6点,我希望期间我可以出去跟别人喝杯咖啡,聊聊其他的事情。所以在考虑过所有的因素后,我觉得这个工作机会也不错。加入start-up最重要的是看人,例如要看创始人是否可靠。

04

关于Simon

问:您之前曾担任某香港上市公司的法务总监,我们注意到,该企业虽然是港交所上市公司,但是主要业务却是在大陆,您在工作中是否会遇到很多挑战?

答:这对我来说是问题不大的。第一,虽然它是一个内地企业,但因为我以前在内地工作过三、四年,我的客户主要是国企和民企,所以在企业文化上面我是很熟悉的。关于两地间差旅的问题,我很多时候会飞到他们在苏州和南京的总部。这对我来说也不是什么难题,因为我曾为组织CLECSS的活动每年飞行一二十次。这份工作给我的体验也很不错,因为它是一家在港交所上市民企,对于合规的要求非常严格,所以很多时候我作为法务总监给他们的合规建议,他们还是比较重视的。

问:随着CLECSS平台的影响力逐渐扩大,大家对您的第一印象也从一名专业律师转型成KOL(意见领袖),这会给您的工作、生活或是心态带来一些改变吗?

答:首先我不承认我是KOL,因为这给人感觉是个网红(笑)。如果你了解CLECSS的历史和理念,你会发现我们更多地是为一个理想,为中国法律界的发展、历史和使命而创建的一个平台。当然,我现在在内地是有一定的知名度,这也确实给在某些工作层面给我带来了一定的帮助,因为无论我是担任法务总监也好,还是将来成为律所的律师,大家都已经听说过我并且对我非常熟悉。但是,我更希望我的知名度能够为这个行业带来更多的正面的影响,希望通过我的一点点小的影响力,为法律界做出更多的贡献,比如呼吁大家更关注年轻律师的生活和工作压力等等问题。如果我真的有一些小小的影响力,并且这点影响力能够为那些年轻人发声的话,那我绝对是愿意这么去做。

问:您考虑过退休之后去哪里生活?对之后的生活有一些什么样的计划和向往?

答:在我毕业后的前十多年里,我不断的在追寻自己的理想,为此花费了很多时间,也在世界各地都工作过。当时我总是希望能够到不同的城市、国家多看看,因此每隔一两年我就会换一个地方生活。退休后,短期内我应该会留在香港,因为我的家人和朋友都在这里,我也想多陪陪他们。但是长远来看这很难说,因为这个世界变化太快了。比如说过去两三年,疫情给这个世界带来的影响是此前无法预估的,所以我们都有可能随时会根据世界的变化而改变自己的计划。

Simon的身上有很多闪光的地方,无论是是十年如一日地在CLECSS上分享自己的思考与感悟,亦或是成为第一位获得Distinguished Alumni的华人,但是最让我动容的是每次与他交流的过程中他都始终保持着的真挚与诚恳。在整个访谈的过程中,Simon给我的感觉并不是一位高山仰止的前辈,反而更像是一位兄长,那位在你遇到问题时愿意耐心答疑解惑的领路人。我由衷地祝愿Simon在日后的工作中一切顺利,这样他才有更多的时间去投入到生活及他所热爱的CLECSS中去。