用于光场成像的颜色编码技术在自动驾驶、虚拟现实以及生物成像等诸多领域具有潜在的应用前景。

▲来自新加坡国立大学化学系的刘小钢教授(右)与衣路英博士使用光场传感器对模型进行3D图像捕获。

由新加坡国立大学理学院化学系刘小钢(Liu Xiaogang)教授领导的研究团队研发了一款3D成像传感器,具有极高的角度分辨率,即光学仪器区分物体点之间小角距离的能力,达到0.0018度。此种创新型传感器采用独特的角度到颜色转换原理,使其能够探测X射线至可见光光谱范围内的3D光场。

光场涵盖光线强度与方向等信息,人眼可以对其进行处理,以精确检测物体之间的空间关系。然而,传统的光传感技术应用范围往往受限。例如,大多数相机只能产生2D图像——这对于普通摄影来说已是足够,但对于虚拟现实、自动驾驶汽车以及生物成像等更先进的应用来说还不够——此类应用需要对特定空间进行精确的3D场景构建。

例如,自动驾驶汽车可以利用光场传感来查看街道,并更准确地评估道路隐患,从而相应地调整行驶速度。光场传感还可以使外科医生对患者不同深度的解剖结构进行准确成像,使其能够做出更精确的切口,并更好地评估患者的受伤风险。

“目前,光场探测器采用透镜或光子晶体阵列,从多个不同角度获取同一空间的多个图像。然而,将此类元素集成至半导体架构以供实际使用是复杂且昂贵的,”刘小钢教授解释道:“传统的光场探测技术只能探测到紫外线至可见光波长范围内的光场,一定程度上限制了其在X射线传感中的应用。”

此外,与微透镜阵列等其他光场传感器相比,新加坡国立大学研究团队所研发的光场传感器具有更大的角度测量范围(超过80度),更高的角度分辨率(对于较小的传感器而言,分辨率可能低于0.015度)以及更宽的光谱响应范围(介于0.002 nm至550 nm之间)。此类规格使得这种新型传感器能够以更高的深度分辨率捕获3D图像。

这一突破性研究成果于2023年5月10日在科学杂志《自然》上发表。

钙钛矿纳米晶体使之成为现实

这种新型光场传感器的核心是一种具有优异光电性能的化合物——无机钙钛矿纳米晶体(inorganic perovskite nanocrystal)。由于其可控的纳米结构,钙钛矿纳米晶体是高效的光发射体,其激发光谱横跨X射线与可见光。钙钛矿纳米晶体与光线之间的相互作用也可以通过精细调整其化学性质或引入少量杂质原子来调节。

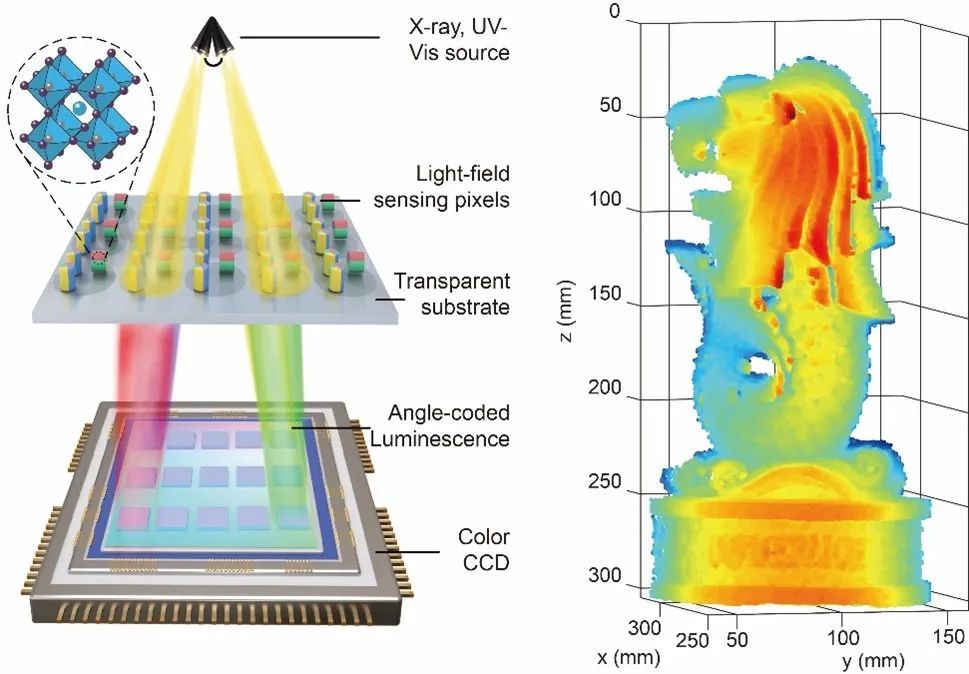

新加坡国立大学的研究人员将钙钛矿晶体图案化到一个透明的薄膜基板上,并将其集成至一个彩色电荷耦合器件中,该器件可以将入射光信号转换为彩色编码输出。该晶体转换系统包括光场传感器的一个基本功能单元。

当入射光照射到传感器上时,纳米晶体就会被激发。反过来,钙钛矿单元根据入射光线照射的角度而发出不同颜色的光。电荷耦合器件捕获发射出的颜色,可将其用于3D图像重建。

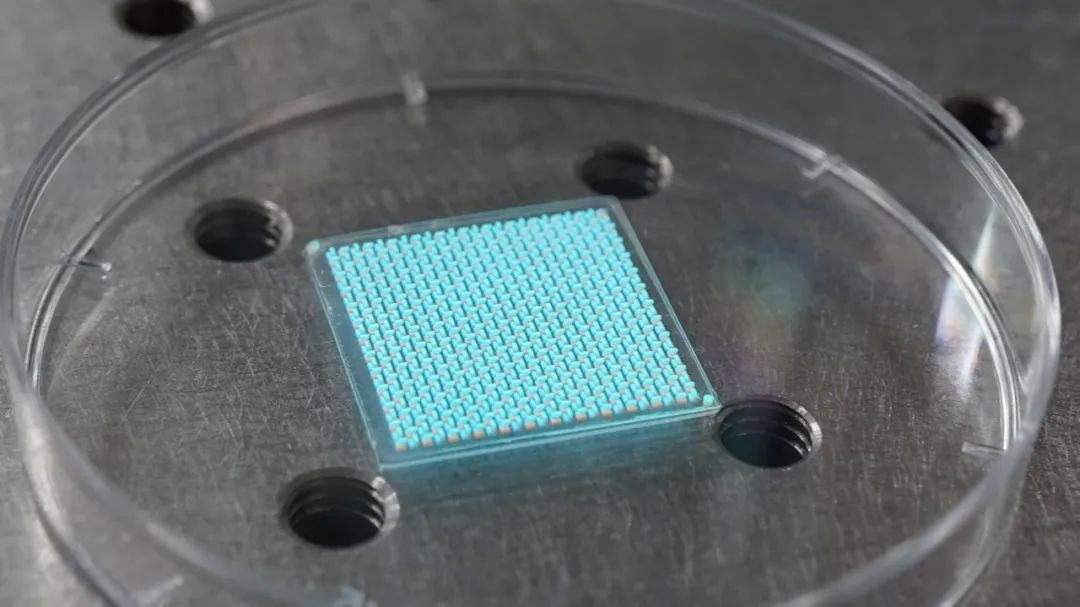

▲由纳米晶体磷光体(nanocrystal phosphor)组成的大规模角度传感结构,是该传感器的一个关键组成部分,在紫外线照射下被照亮。发出红、绿、蓝光的三种发光磷光体以图案的形式排列,以捕获详细的角度信息,随后用于3D图像的构建。目前,该团队正在研究使用其他材料来构建这一结构。

“然而,单个角度值不足以确定物体在三维空间中的绝对位置,”新加坡国立大学化学系研究员、该论文的第一作者衣路英(Yi Luying)博士分享道:“我们发现,添加另一个垂直于第一个探测器的基本晶体转换器单元,并将其与设计的光学系统相结合,可以提供更多有关该物体的空间信息。”

随后,他们在概念验证实验中测试了该光场传感器,结果显示,这种方法确实可以捕获放置在1.5米外物体的3D图像,并对其深度与尺寸进行精确重建。

此外,他们的实验还证明了此种新型光场传感器能够分辨非常精细的细节。例如,能够创建出一张计算机键盘的精确图像,甚至能够捕获到单个按键的浅突起。

▲图中为3D光场传感器的设计(左)与输出(右)。设计的装置(左)将光场编码为颜色输出。图案化的钙钛矿纳米晶体阵列将不同方向的光转换成不同的颜色,可以通过彩色电荷耦合器件相机进行检测。右图显示了由相机生成的鱼尾狮(Merlion)模型的重建3D深度图像。(图片来源:衣路英博士)

进一步的发展

刘小钢教授与他的研究团队正在研究提高光场传感器空间精度与分辨率的方法,例如使用更高端的颜色探测器。该团队还为该项技术申请了一项国际专利。

刘小钢教授表示:“我们还将探索更先进的技术,将钙钛矿纳米晶体更密集地图案化到透明基板上,这可能会实现更好的空间分辨率。使用钙钛矿以外的材料也有望扩大光场传感器的探测光谱范围。”