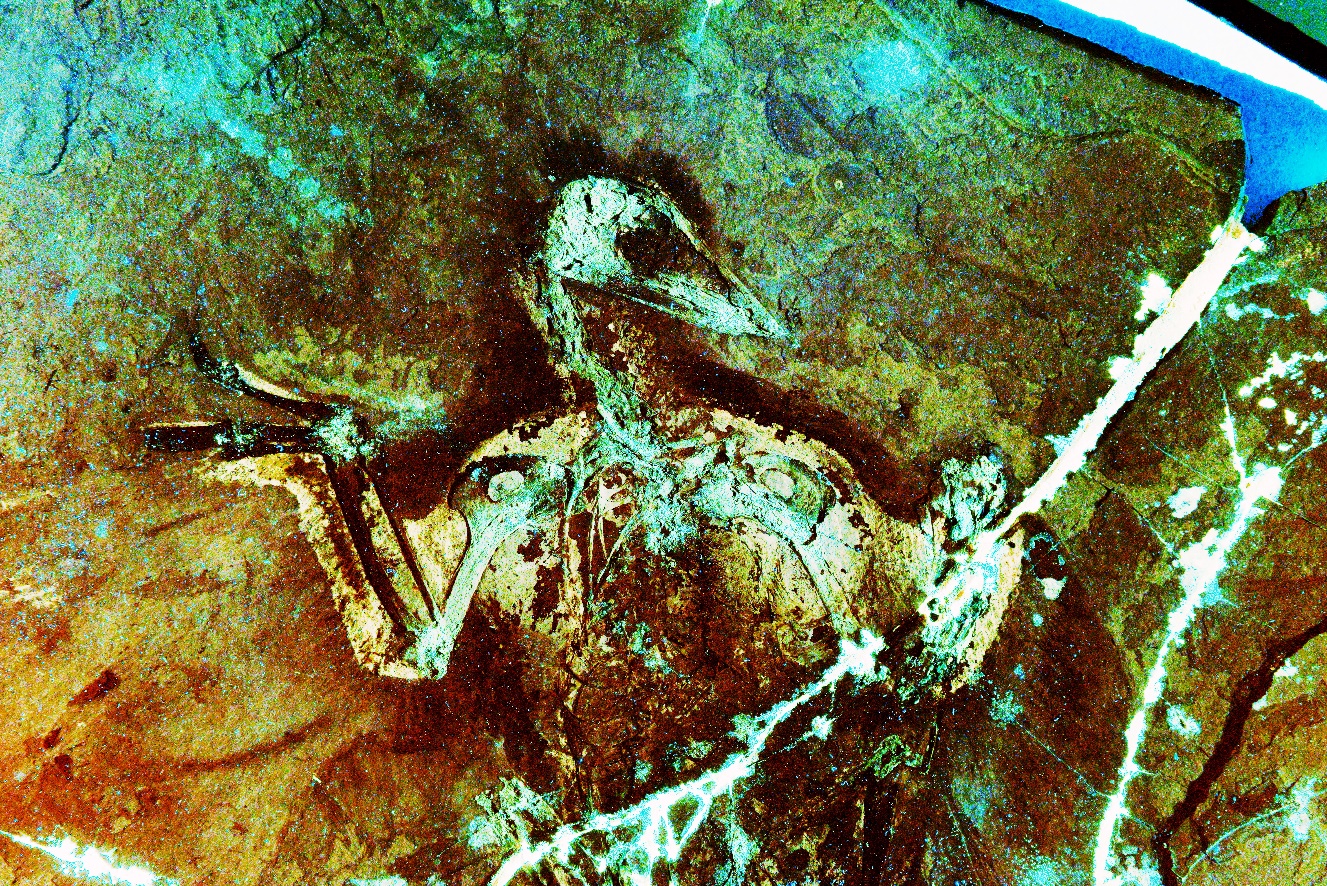

通过镭射萤光成像技术(LSF)取得属于白垩纪早期的有喙鸟类、孔子鸟属的图像。图中显示了用来为上拍飞行提供动力的巨大肩膀肌肉。图片提供:Pittman et al. 2022

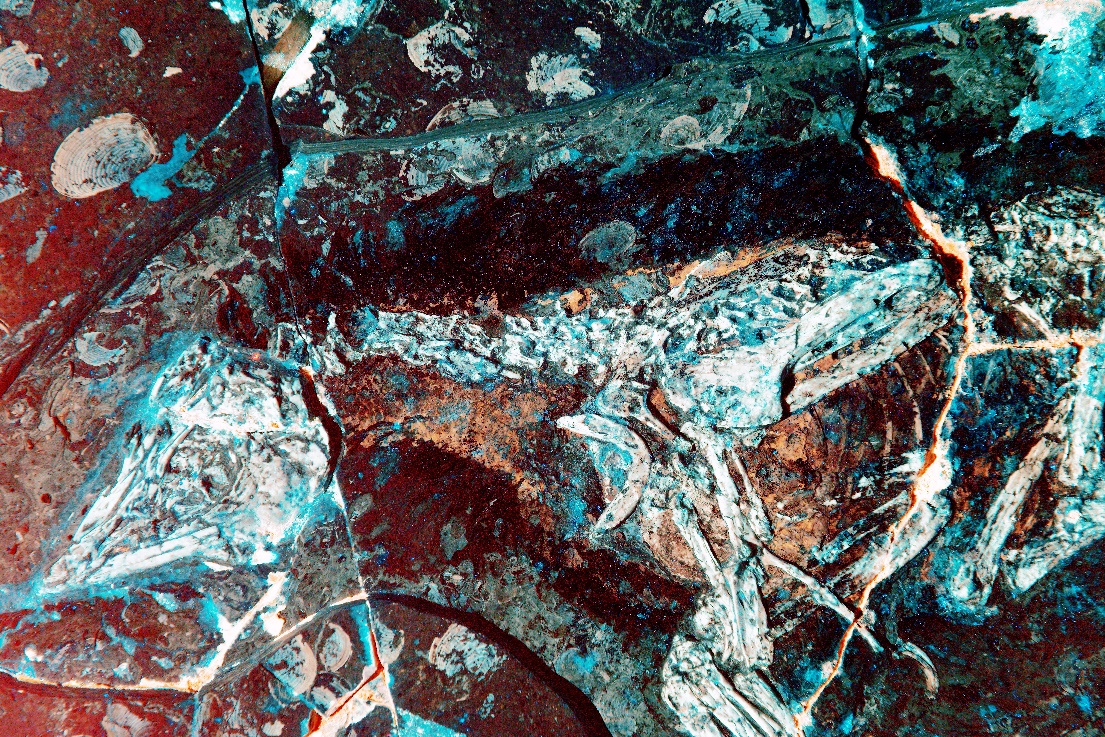

图中显示孔子鸟属的胸部结构LSF侧视图。图像显示它们拥有较弱的胸部肌肉,。为上拍飞行的早期发展提供证据。图片提供:Pittman et al. 2022

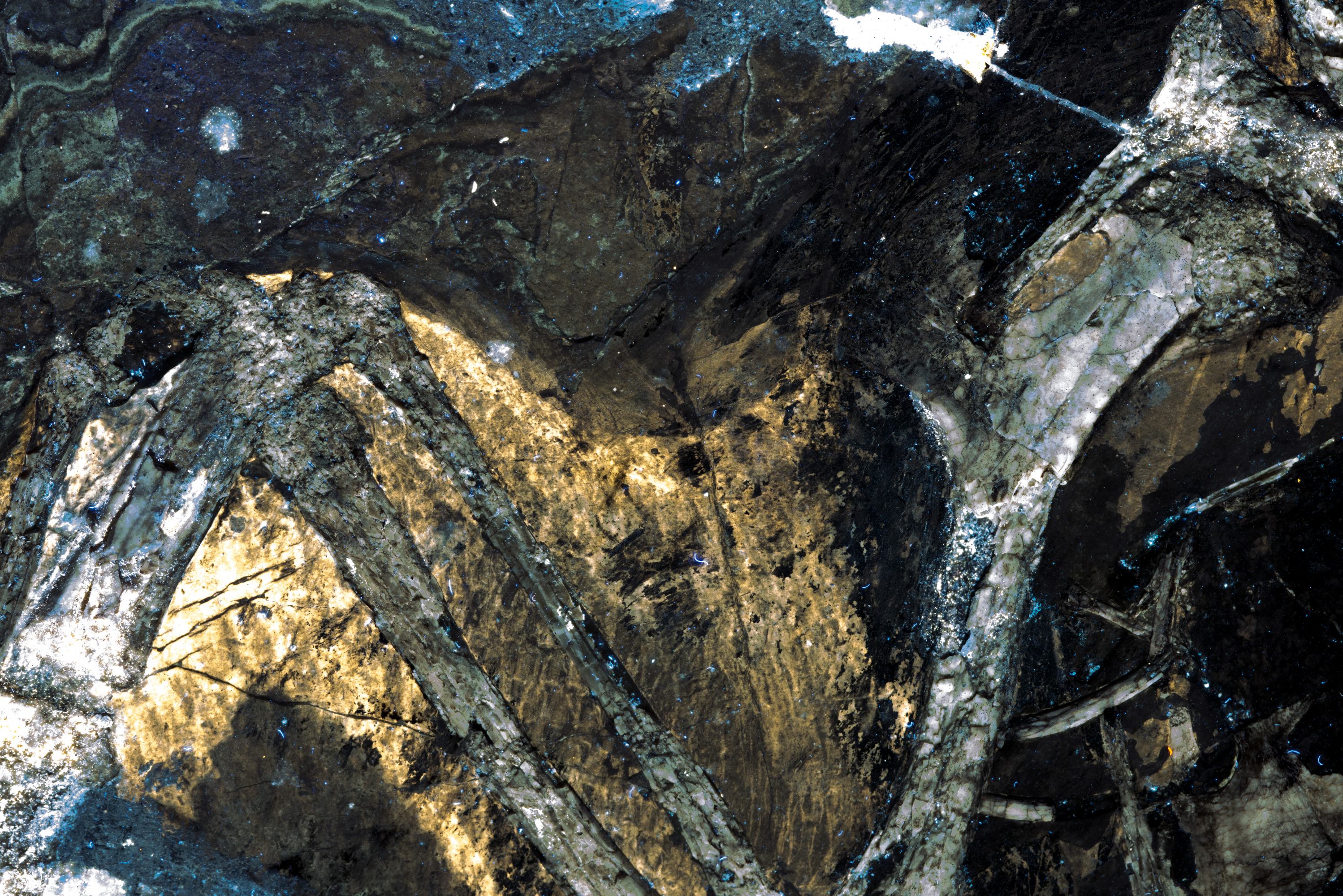

LSF技术展示了孔子鸟属的翅膀结构,包括了控制翅膀前缘张力的韧带(黄色条状)。图片提供:Pittman et al. 2022

古生物学家从生物骨头化石中推断,飞行恐龙的早期飞行状态为利用肩部及胸部肌肉分别为上拍飞行及下拍飞行提供动力。由香港中文大学(中大)及国际古生物学家组成的研究团队成功利用尖端的镭射成像技术,终于发现了支撑古代飞行恐龙扑翼的软组织,进一步验证了科学界对早期飞行状态的假设。

研究团队利用镭射萤光成像技术(Laser-Stimulated Fluorescence,简称LSF)应用在一千多件存活于侏罗纪晚期及白垩纪早期、从中国东北出土的近鸟类(paravians)飞行恐龙化石样本,集中检视依附着肩部与胸部位置的组织,并将数据进行定量骨骼重建(quantitative skeletal reconstructions)。

中大生命科学学院助理教授、论文第一作者文嘉棋博士表示:「我们对于现存鸟类的飞行能力有良好的了解,但由于软组织一般难以保存,我们对于古代鸟类及它们的近亲如何飞行的认识很少。团队现在成功透过LSF观察到难以被发现的软组织,而这些软组织以往只能通过骨头化石暗示其存在。」

文博士续说:「研究中的LSF数据证实了恐龙的祖先利用肩膀肌肉为上拍飞行提供动力,以及胸部肌肉为下拍飞行提供动力。这些重要数据使古生物学界能够更准确地重构早期的飞行能力。」

化石样本中还包括了一种活跃于一亿二千五百万年前的早期有喙鸟类、以中国著名哲学家命名的孔子鸟属(Confuciusornis)。组织重构显示该鸟类的胸部肌肉比较弱,而肩部肌肉则比较强壮。临沂大学教授、论文的联合通讯作者王孝理教授指出:「我们对孔子鸟的研究为上拍飞行提供了最早期的的证据,令人非常兴奋。」

对于部份早期鸟类缺乏胸骨之原因,一直是古生物学界想拆解的谜团。美国科学进步基金会主任、论文的合著者Thomas G. Kaye提出:「从LSF资料分析可见,早期鸟类如具标志性的近鸟龙属,它们的胸部位置结构较弱是它们缺乏胸骨的原因。它们并没有充分利用胸部的肌肉,因此在不需要胸骨的情况下便渐渐失去了胸骨。」

大部分在研究中使用的化石样本都在山东省的山东天宇自然博物馆中展出,该博物馆因其收藏的带有羽毛的恐龙标本而闻名世界。博物馆馆长及论文合著者郑晓廷教授表示:「我们很高兴团队利用了馆中一千多件的藏品得出重要的数据,促进飞行恐龙研究发展。我们期待未来可以分享更多令人兴奋的发现。」

研究结果已于国际科学学术期刊《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上发表。网址:https://doi.org/10.1073/pnas.2205476119

注:本文由院校官方新闻直译,仅供参考,不代表指南者留学态度观点。