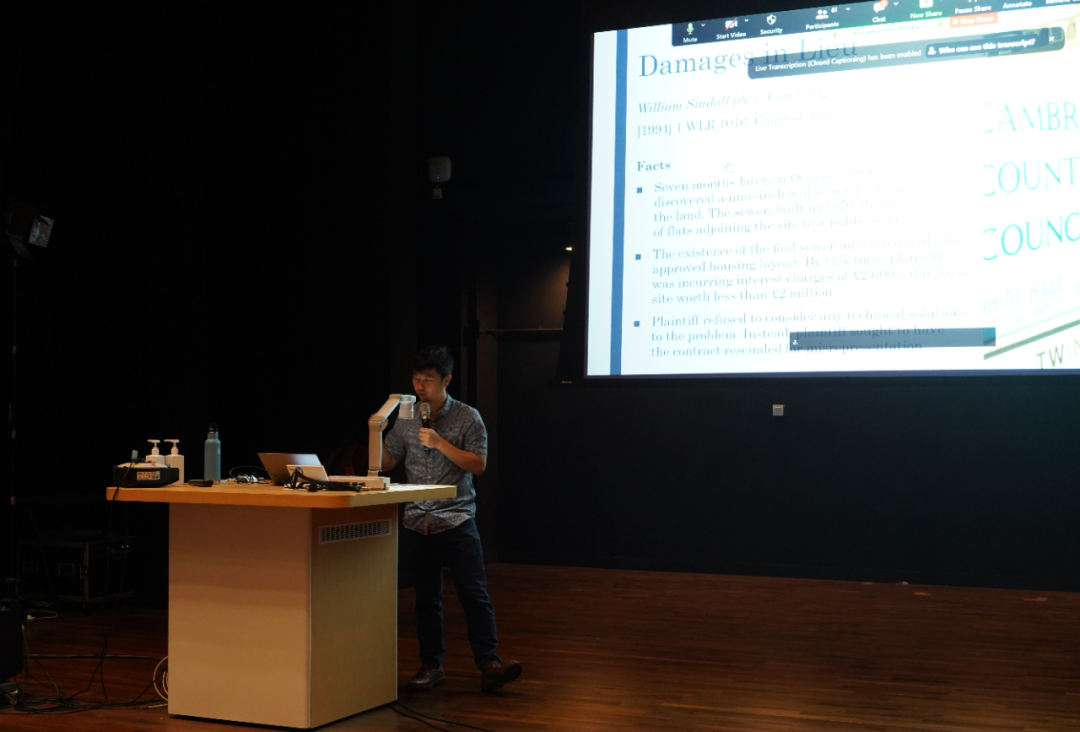

Benjamin Minhao Chen(陈民豪)博士是一位专注于监管和司法机构的跨学科法律研究员。他目前的研究考察了法律后果论推理的范围、通过法院的政策传播以及人工智能对司法及其行政的影响。

Benjamin于 2017 年毕业于加州大学伯克莱分校,获得法律博士学位,并获得法学和社会政策哲学博士学位。他获准在加州执业。除了法律资格外,他还拥有伦敦大学学院的文科硕士学位(哲学)、巴黎综合理工学院的理科硕士学位(应用数学)和芝加哥大学文学士(经济学)学位,副修罗曼语和文学。在加入香港大学之前,Benjamin是新加坡国立大学公共政策助理教授。他之前是纽约市哥伦比亚大学的博士后研究学者和法律讲师,并担任美国第九巡回上诉法院的司法书记员。

当被问到最初为何选择来到香港大学任教,陈博士解释,港大在亚洲的战略位置非常有吸引力,堪称研究中国发展的完美学术基地。同时,港大的知识多元性也是其魅力所在,在这里可以接触到来自不同法域的人,他们接受不同类型的法学教育,对不同法律传统的熟悉程度也不尽相同。 对于他来说,这非常令人兴奋,因为作为比较法学者,他特别喜欢研究法律发展、法律制度以及它们在不同司法管辖区的演变。而对于如何看待港大法律学院的最大价值及其未来发展,陈博士坦言,由于其知识多元性,港大法律学院一直是东西方之间非常重要的桥梁,为学者们提供了自由探索和表达创新思想的空间。他相信,港大法律学院会继续为世界各地的人们搭建一个汇聚交流的开放平台。

在教授本科生和硕士生课程上,陈博士认为他教授的学生是对议题充满好奇和兴奋,保持热情并热衷于吸收新知识。他工作中最令人满意的部分,便是有能力回答学生的问题,并引导他们进入法律研究的大门。他希望学生可以将法律规则应用于新情况,同时形成对法律体系的独立看法——考试评估的应该是学生批判规则并理解规则底层原因的能力。当一位学生能用非常简单的术语向另一位学生解释某个困难的概念时,陈博士会很欣慰,因为这不仅表明学生已经真正理解了这个概念,还愿意分享其获得的知识。对于新近热门的ChatGPT的应用这一话题,他表示自己并不禁止学生在自己的课上使用这一新兴的技术,而是很乐于见到这一发展出现在法律教学和研究领域。

我们请陈博士分享其研究兴趣的起源——他回忆表示,法学教育之外的训练可能是主要原因。他一直有动力从跨学科的角度研究法律,因为相关话题确实会影响人们的生活。陈博士还讲了一个有趣的故事。他在搭出租车时与司机聊天,谈到了行政程序的重要性,这使他想起自己研究行政法的初衷。由于行政机构制定了大部分真正的规则,需要通过法律确保那些拥有权力的人做出具备理性支撑的知情决策。陈博士对这一研究领域的投入,表明了他致力于促进政府行动的透明度、问责性和公正性。

陈博士旨在借助社会科学方法来影响法律,并改变人们对法律规则与学说的认知和解释。他指出,经济学、哲学、战略等领域的论文具有重要价值,其对法律研究的潜在影响不容小觑。在日常研究中,当然会遇到一些挑战,例如有限的数据可用性和结果的不可预测性,这都可能导向模棱两可或不确定的结果。尽管如此,陈博士仍致力于利用法律内外的方法改进法学研究,并学会了在困境中泰然处之。

2023年初,陈博士发起了一场关于中国法律制度实证研究的研讨会。他对这一话题的兴趣源于其攻读伯克利攻读法学和社会政策博士(JSP)的经历,在此期间他结交了许多对中国法律制度感兴趣的朋友。因受过哲学和数学的系统教育,陈博士对中国法院的说服力进行了多项实验性研究,并获得了一笔专项资金以推进对中国法律制度的计算研究。这次研讨会非常及时。越来越多的学者开始使用定量方法,无论其是否受过统计或计量经济学的专门训练。在此之际,陈博士邀请对定量方法持批评态度的学者,讨论这一方法是否为人们对中国法律制度的理解增添了新内容。参会者贡献了许多有趣的观点。《Hong Kong Law Journal》将出版一期特刊,进一步分析中国法学领域定量研究的得失。