香港中文大学(中大)及国际古生物学家组成的研究团队通过比较化石及现代鸟类的足部特征,包括趾垫、脚部的鳞片、爪及关节,加深了对古代鸟类生活习惯的认识。他们发现,小盗龙是白垩纪鸟类的飞行近亲,其生活方式与现代的鹰相似。研究结果已于著名国际科学期刊《自然通讯》发表。

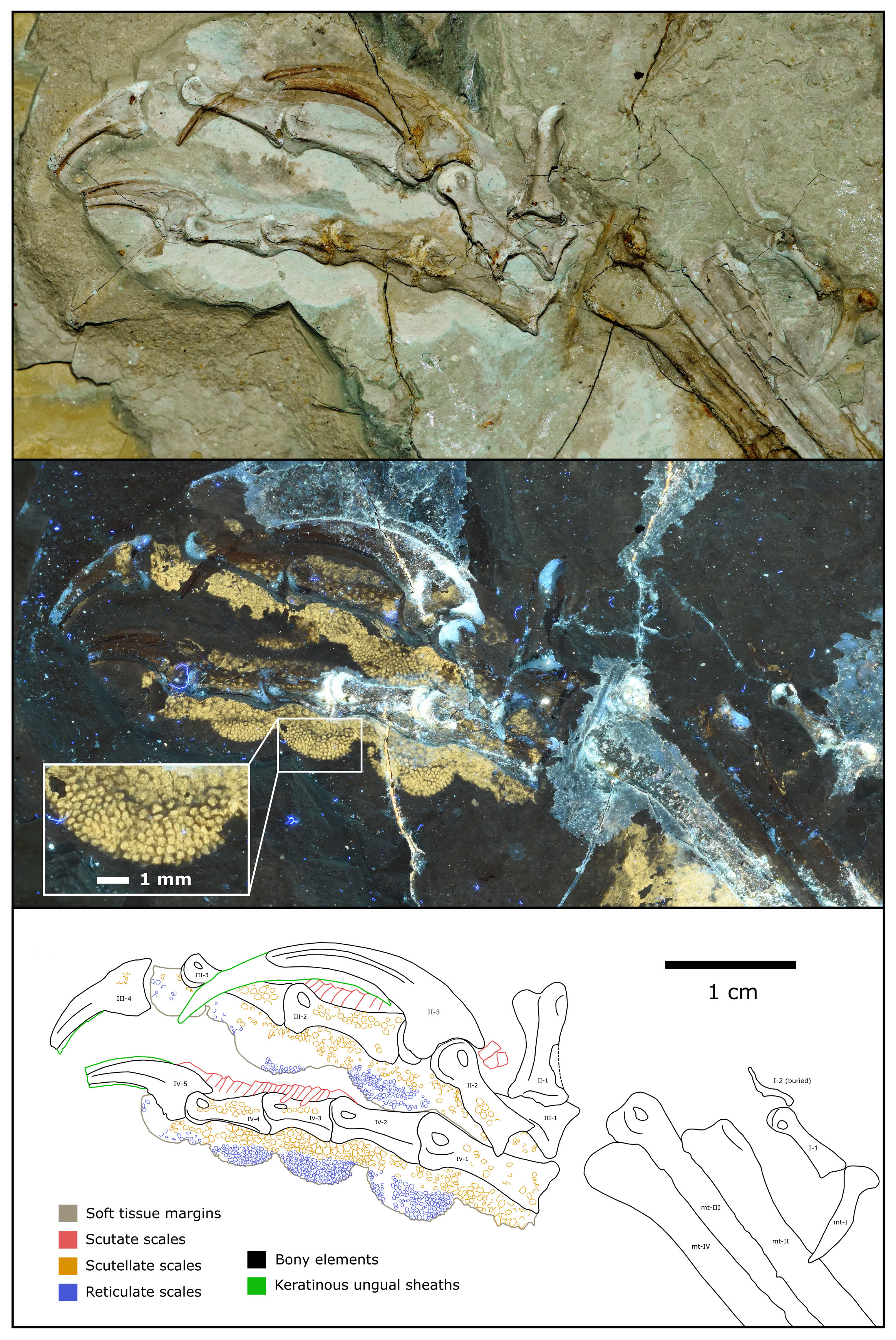

现代鸟类的脚掌形状十分多样化,反映它们不同的生活习性,包括栖息位置、涉水、游泳,以及捕猎。研究团队应用镭射萤光成像技术(Laser-Stimulated Fluorescence,简称LSF)检视一千多件古代鸟类及其近亲的化石,找到少量软组织比较完整的样本。通过趾垫和脚上鳞片的形状、脚上铰链关节的特征,以及爪子的形状和大小,可了解现代鸟类的抓取能力、奔跑能力及进食方式。研究团队利用LSF技术评估鸟类化石足部软组织和铰链关节的特征,并以传统的形态测量学分析爪的形状及大小,重构古代鸟类的生活方式。

侏罗纪时期的第一批飞禽,例如近鸟龙属及始祖鸟属,都拥有比较适合在地面生活的特征。至白垩纪早期,鸟类开始变得更适应空中的生活模式,出现了像孔子鸟属这种通才物种(generalist)及Fortunguavis这种有攀爬能力的专才物种(specialist);也有像会鸟属这种生活方式比现代鸟类更为复杂及独特的物种。令人意外的是,这些古代鸟类的近亲,一种名为小盗龙属的驰龙科恐龙,被发现拥有更接近猛禽专有的生活方式。它们有与鹰很相似的特征,在古代鸟类中十分罕见。这说明古时有部分非鸟类但具飞行能力的鸟类近亲,在生态圈中发挥着与现代猛禽相似的功能。

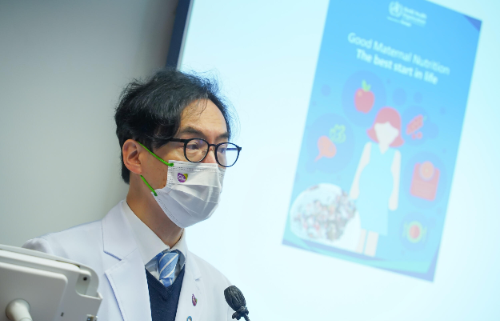

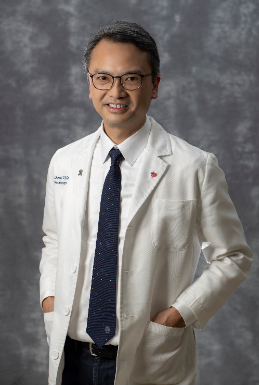

中大生命科学学院助理教授、论文第一作者文嘉棋博士表示:「现代鸟类的足部特征与它们的生活习性息息相关。在此基础上,我们通过这个研究完善了我们所知道的关于古代鸟类及其飞行近亲的生活方式,以及它们的这种生活方式如何随着时间的推移而改变。」

新英格兰大学及论文的共同作者Phil R Bell博士补充道:「LSF技术让我们可以透过分析脚上的鳞片及趾垫软组织了解它们对于古代鸟类的生态和生物意义。在此研究之前,我们对于这方面所知甚少。」

临沂大学教授、论文的联合通讯作者王孝理教授指出:「我们从中国东北收集的侏罗纪晚期和白垩纪早期的化石为这个项目提供了关键数据,可见中国的化石对飞行起源的研究非常重要。」

LSF技术的先驱、美国科学进步基金会主任及论文的合著者Thomas G. Kaye表示:「这些LSF数据让我们观察到保存在脚部周围的软组织,这是我们之前没注意到的。这项发现正好显示古生物学研究如何通过新的成像技术取得创新的进展。」

论文已上载到:https://www.nature.com/articles/s41467-022-35039-1

注:本文由院校官方新闻直译,仅供参考,不代表指南者留学态度观点。